在經歷了2019年資本寒冬、2020年疫情沖擊后,2021年全球共享辦公行業正在加速泡沫破裂,這點在WeWork身上可見一斑。

10月21日,共享辦公服務商WeWork通過SPAC成功在紐交所實現上市,截至12月13日,WeWork市值約57億美元,折合人民幣約360億元,與2019年首次沖刺IPO估值的470億美元相比,如今的市值僅為當初的12%。

但另一家在倫敦證券交易所上市的共享辦公服務商IWG(雷格斯),2019年初市值約為23億英鎊,截至12月13日,IWG市值約26億英鎊,折合人民幣約220億元,公司雖受到疫情沖擊,但估值卻并沒有下降,反而略有提升。

對于WeWork的估值快速下滑,一個合理的解釋是市場對WeWork科技屬性部分的估值從泡沫回歸合理。資本市場對共享辦公的投資氛圍確實沒有之前濃厚,但顯然市場也并沒有對共享辦公服務模式完全產生懷疑。

事實上,共享辦公的市場滲透率一直在不斷提升。據iiMedia Research2021年的調查顯示,使用過共享辦公的受訪群體占比達27.7%,較2019年上升13.1%。

在國內,創富港一直以穩健經營著稱,2020年公司完成營業收入5.88億元,實現經營活動現金流凈額1.21億元。依托于企業持續多年的凈經營性現金流入,在行業備受沖擊的2020年,逆勢增開29家新店(含擴建門店5家)。截至2021年12月,創富港持有共享辦公空間超230家,運營空間面積超30萬平方米,員工規模1000人以上,累計服務企業數超25萬家。

創富港表現出了強勁的市場上升力。2021年下半年,創富港正式對外推出“創富港+”模式,成為國內技術輸出的代表。

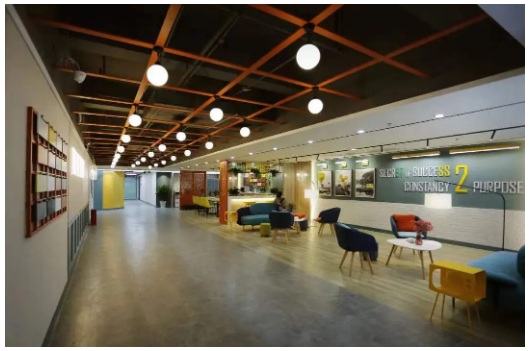

創富港空間實拍

但行業整體趨勢依然喜憂參半。一面是隨著行業泡沫破裂,市場對新興共享辦公服務商的科技屬性產生懷疑;另一面在穩健經營、持續盈利的基礎上,傳統共享辦公服務商在科技上的投入反而不斷增加,并開始對外輸出。

那么,共享辦公服務的下一步會走向何方,我們希望通過關于“創富港+”模式的五個問題得到啟發。

“創富港+”是個怎樣的模式,為什么會在此時推出?

在傳統模式(1.0模式和2.0模式)下,僅基于自有現金流,創富港可以實現每年30%~40%的速度擴張,但在實踐中發現,制約擴張速度的不是資金而是管理團隊,當新項目過多過快時,很容易出現管理上的短板,可能是裝修方面,也可能是招商方面,人員擴張過程中,新員工也需要培養期。所以在創富港此前的1.0模式和2.0模式中,業務規模的增長速度會控制在20%左右。但在20%的限制性擴張速度下,此前積累下來的客戶資源和老員工的潛能并不能徹底釋放。同時,市場上很多辦公空間,特別是產業園的出租率并不理想。

對于創富港來說,設計“創富港+”模式,主要在于將創富港團隊的營銷能力、管理能力進行對外輸出,提升這類辦公空間的出租率,帶來更高的價值和利潤,促進行業的發展,也為創富港帶來一些傭金和收益。

“創富港+”模式在公司是怎樣的定位,是否意味著創富港將轉向“輕資產”模式?

創富港此前已經歷1.0模式、2.0模式,目前開始構思3.0的生態圈模式。在3.0模式中,一是標準店面積擴大,覆蓋數萬至數十萬平方米的空間規模;二是立體化的解決基本辦公、生活、社交的需求;三是深入探索“科技賦能創業”,構建全方位科技體系。

在這一點上,目前的“創富港+”模式主要服務于產業園方向,與創富港的3.0模式比較契合,是3.0模式的前期探索。未來,創富港1.0模式和2.0模式業務還會維持20%~30%的增長速度擴張。而“創富港+”作為一個新的業務,將形成新的增長點,而不是替代此前的模式。

對于產業園來說,為什么會選擇“創富港+”,其優勢在哪?

從市場來看,產業園市場足夠大。數據顯示,僅廣州、深圳的產業園就有7000多家,全國有幾十萬家,其中,很多園區在經營上存在一系列困難。

同時,在空間服務不斷進化的趨勢下,產業園空間也在變化。比如,當前不少產業園區進行自我“碎片化”,進行空間切割,提升小面積比例,以提升盈利水平。而這一點正是創富港的優勢所在。創富港2.0模式便是針對中小型企業,與產業園“碎片化”后的客戶群體類似。

“創富港+”主要是輸出創富港的核心能力——招商能力。

現階段,創富港已形成一個八百多人的一線員工團隊,以及一套完整的營銷體系,這是單個產業園,或者說一般體量的產業園所不具備的,創富港的優秀團隊能力可以幫助產業園創造更高的價值。而對于產業園來說,創富港+只是一個增量,可以理解為一個合作的營銷團隊。

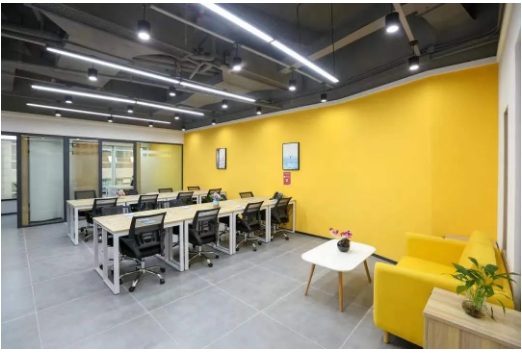

創富港空間實拍

目前“創富港+”業務圍繞已有的網點,主要布局在一線城市。從市場反饋來看,很多一二線城市的產業園運營不錯,但是還有提升空間。目前在廣州、深圳等核心城市,“創富港+”已經有落地項目。

招商服務之外,“創富港+”還有哪些內容輸出?

在招商的基礎上,“創富港+”還有一些軟件輸出,以提升產業園的管理效率和減低成本,進行更深度的服務。比如:

1、利用物聯網構建實體智慧空間,自助研發設備管理平臺,實現AI人臉識別設備、智能門鎖、控電開關、費控電表、文印設備、快遞柜、儲物柜、霧化玻璃、會議平板等設備的智能管理,并與業務數據、業務邏輯緊密對接實現多種智慧應用場景;

2、BCMS(Business Center Management Sytem)系統,作為創富港集團內部綜合管理信息系統,集ERP、OA、CRM于一體,已覆蓋人力資源管理子系統、選址開店及資源管理子系統、營銷及內控管理子系統、日常運營支付管理子系統、BITS商務智能電話子系統;

3、方圓間企業服務平臺,實現了更適合商務應用場景的即時溝通功能(包括組織架構管理、組織架構建群,群內多主題、簽收、直接啟動外呼等功能)、辦公自動化(包括審批模板、審批流配置、文件中心、APP在線編輯、考勤打卡、備忘、通知公告、工資管理、工作匯報、任務管理、報銷管理等功能)、第三方服務平臺、社群功能等,以及資金結算平臺;

4、小碟云軟件,實現了輸出給財稅公司使用的版本(已開通2萬家企業賬套)和個人使用的版本(已開通1萬家企業賬套);

5、創享邦,通過小程序和各類線下活動,幫助會員解決產品銷售和客戶對接問題。

從辦公空間服務到軟件輸出,是怎樣的邏輯,未來能否有競爭力?

事實上,如果僅是空間服務,它還屬于傳統模式,未來信息化、數字化才是創富港定義的非傳統模式。因為現階段社會已經發展到了數字化的臨界點,未來無論入駐空間的企業,還是管理空間的服務商,沒有實現數字化很難生存。數字化服務會成為企業的必需品,所以創富港的軟件產品是未來的主要方向。

創富港空間實拍

創富港未來數字化產品的方向,一是空間平臺的管理,如物聯網構建實體智慧空間、BCMS,以提升空間管理的效率;二是為入駐的企業服務,如方圓間企業服務平臺、小碟云軟件、創享邦,未來可以實現從小微型企業到大中型企業、從園內企業到園外企業。

而在企業設立之初,創富港就設想建設“創富港”、“創富網”、“創富卡”三位一體的創業服務平臺,為中小微型企業實現全方位的信息化和數字化建設而努力。

在信息化產品的投入上,創富港的此前規則是每年用1%的銷售收入來開發信息化平臺,現今提升至2%的水平,每年投入金額在1200萬元,在這個水平上具有可持續性,不需要擔心對現金流及利潤產生影響。

開發企業數字化系統最大的問題在于不能深度了解企業,特別是有些企業運營和核心信息難以理解。在數字化的過程中,會丟失很多信息,而對于創富港來說,在行業沉淀了足夠多的時間和經驗,在空間管理和企業需求上是同步更新的,比如在創富港的核心管理平臺上,每個月甚至每周都會有幾十項需求的更新,如此高頻的修訂,不與用戶企業綁在一起是沒法完成的。所以,盡管市場上的IT類公司可以獨立的提供部分解決方案,但難以提供一站式的解決方案,特別是適用于小微型企業的解決方案。而創富港自己作為從小微型企業成長起來的公司,也是空間服務商,與眾多小微型企業緊密綁定在一起,可以準確理解企業核心信息及實現高頻修訂更新,可以提供最具性價比的數字化產品。

辦公空間的科技化是趨勢,包括空間的管理、空間的運營,以及空間里的服務內容,都需要進行信息化、數字化,而對于空間運營商來說,幾個現實的問題需要考慮,一是科技產品長周期的高投入屬性,需要盈利支撐,而不是資本支撐,至少從WeWork的案例來看,依賴資本不可持續,所以有持續性的盈利基礎是保障;二是這些數字化產品并不成熟,尚處于迭代更新中,需要與用戶長期綁定,邊用邊升級,而不是閉門造車,一蹴而就。這樣來看,“創富港+”不僅僅是創富港為3.0模式做的前期探索,同時也為行業指出了新方向。